آراء وتحليلات

"وعليكم السلام".. قراءة في مشروع عربي بديل

أحمد فؤاد

"إنني سأظل أدعو وأبتهل وأسعى وأصلي لكي يكون شقيقي دائمًا أفضل مما هو عليه، ولكن إلى أن يحدث ذلك فإن هناك حقيقة كبرى تقررت وانتهى الأمر، حقيقة لا تتوقف على رغبتي أو رغبته، حقيقة أنه شقيقي، حقيقة أنه في أسوأ حالاته لن يحل دمي، ولن يرتهن رقبتي، ولن يسير على جثتي إلى أرض جديدة، يغزوها كل يوم".

"إذا كنا قد عجزنا عن أن نكون أسود الغابة.. فهل حُكم علينا أن نكون فئرانها؟!".

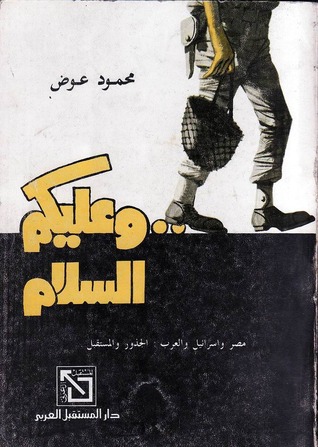

بافتتاحية زاعقة في رفضها للخنوع، لكنها تعاني من فرض السلام الصهيوني، في آن.. من إدراك لضعف الإرادة وهشاشة القرار الرسمي، والتهافت من كتبة فرعون، كل فرعون.. عن معاهدة كامب ديفيد، اختار عندليب الصحافة المصري محمود عوض أن يفتتح كتابه الملهم "وعليكم السلام"، الذي أصدره مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.

ولعل صدق الكتاب الشديد في تحليله ورصده لأدق خطوات السير المصري الرسمي على طريق التطبيع مع العدو الصهيوني، وتشريحه للخطاب الإعلامي الرسمي آنذاك، ثم اعتماد النظم العربية، في الخليج والمغرب والسودان، هذه الأيام موجة استسلامية جديدة، استعادت المفردات والإستراتيجية الساداتية ذاتها، تجعل من قراءته والغوص فيه، عملًا مطلوبًا بشدة ومهمًا.

افتتاحية

من يقرأ كتاب "وعليكم السلام" للمرة الأولى سيظن مداده لا يزال ساخنًا، وربما اقتنع أنه موجه إلى الشعب العربي في المغرب أو البحرين أو الإمارات أو السعودية، من فرط ما تتبجح به الوسائل الإعلامية من الحجج الساداتية الواهية، وتبدأ من النظر إلى فكرة الوحدة العربية، وحدة التاريخ والطموح، كركام تاريخي بالٍ، وجب بداية حرقه بكل وسيلة غير مشروعة، وصولًا لتفريغ المنطقة من هويتها، للبدء في زرع الهوية الجديدة، هوية ترضي واشنطن، تستوعب الكيان الصهيوني داخلها، وتجمع كل الدول العربية كأغنام مطيعة، في مراعي الكاوبوي وربيبه الصهيوني.

يقول الكاتب في الصفحات الأولى، من تأريخه لخيانة الأمة والدم، وبيع كل ما هو شريف وثمين، يأتي خبر فجأة عن "اعتداء طالب كويتي على مدرس مصري"، فإذا به العنوان الأول والأبرز، والخبر المطلوب وبشدة تغطيته وتحليله، مع أن المنطقي أن الخبر هو اعتداء طالب على مدرس، وهو مأساة بحد ذاتها، لكن الخبر هو المطية لطعن العلاقات بين الشعوب، وتمرير صفحات الأخوة، وتقليب القلوب في مياه الغل والحقد.

ويُنهي الافتتاحية النارية، عن نوع السلام الذي أراده ويريده الكيان الصهيوني: "بالطبع الكيان يريد السلام، ونحن نريد السلام، لكن سلامنا يختلف جذريًا عن سلامهم، والصهيوني يحاول فرض السلام الذي يلائم أهدافه، ويحقق الرغبة والمصلحة والنظرة إلى المستقبل طبقًا لمشيئته.. وفي مقابل العجز عن تحقيق إزالة الكيان فورًا من الخريطة، فإننا وجدنا من بيننا من يود أن يمنح الكيان الخريطة كلها.

التراجع والانكفاء

يعود بنا الفصل الأول من الكتاب إلى تلك اللحظة الفاصلة في عمر خريطة الشرق الأوسط الحديث، لحظة انبعاث فكرة قيام "دولة" عازلة بين شرق العالم العربي وغربه، وعازل قوي يمنع الوحدة بين مصر والشام، تلك الوحدة التي كادت في القرن التاسع عشر أن تطوي صفحة الدولة العثمانية نهائيًا بعد أن توجهت جيوش إبراهيم باشا ابن محمد علي عبر الشام لمهاجمة الأناضول.

يوضح، عبر الغوص في هذه الصفحة القريبة جدًا من التاريخ العربي، أن فكرة وحدة مصر والشام هي التي أجلت الصليبيين نهائيًا وأذهبت كل أطماعهم في البقاء في القدس وفلسطين أدراج الرياح، ثم هي الوحدة التي قادت العالم العربي والإسلامي للذود عن حياض الدين ضد الهجمة المغولية الكاسحة في القرن الثالث عشر، قبل أن يفصمها جيش سليم الأول في 1715 و1716، بضم الشام ومصر على التوالي.

بإقامة الكيان الصهيوني، عبر يهود مهاجرين، استوطنوا أرض فلسطين، فإن الغرب قد تلافى المشكلة الأولى في الحملات الصليبية، إذ كانت الجيوش الأوروبية تقطع البحار والمسافات البرية الشاسعة للوصول إلى الأراضي المقدسة، ومن ثم، فإن مهمتها مؤقتة، وكان الاتحاد العربي ضدهم صاحب اليد العليا أخيرًا، وبالتالي أدرك المخطط البريطاني نقطة الضعف هذه، بالاعتماد على استيطان بشري على النموذج الأوروبي في أميركا الشمالية، وإبادة الشعب العربي في فلسطين أو تغريبه بعيدًا عن أرضه.

كان ذلك التخطيط قبل قرن كامل من قيام الكيان الصهيوني في 1948، وقبل عقود عديدة من المؤتمر الصهيوني الأول في 1897. كان متزامنًا مع لحظة أحس فيها الأوروبي بنذر فجر عربي جديد ينبلج، ويهدد أطماعه في رجلها المريض، الخلافة العثمانية، فبدأت بعد كسر شوكة محمد علي، وإجباره على الانكفاء داخل حدوده، بمعاهدة لندن 1840، أولى موجات الهجرة إلى فلسطين.

كان محمد علي، وهو باني مصر الحديثة، يدرك أن مفتاح الأمن القومي المصري في الشام. هذه الحقيقة تتردد بطول التاريخ وعرضه، وفي خطاب التنحي الشهير عقب نكسة حزيران 1967، قال جمال عبد الناصر نصًا: "كانت مصادر إخواننا السوريين قاطعة في ذلك، وكانت معلوماتنا الوثيقة تؤكده، بل وقام أصدقاؤنا في الاتحاد السوفيتي بإخطار الوفد البرلماني الذي كان يزور موسكو، بأن هناك قصدًا مبيتًا ضد سوريا، ولقد وجدنا واجبًا علينا ألا نقبل ذلك ساكتين، وفضلاً عن أن ذلك واجب الأخوة العربية، فهو أيضاً واجب الأمن القومي، فإن البادئ بسوريا سوف يثني بمصر".

وكان العدو الأوروبي، ممثلًا في بريطانيا وفرنسا، حينذاك، يدرك هذه الحقيقة، ويحرك على ضوئها، وفي اللحظة التي غادر فيها الجيش المصري الشام للمرة الأخيرة، كان ضروريًا ألا يعود، بل إن معاهدة لندن التي فرضت على مصر، بقيودها على الجيش وعلى الصناعة الوطنية، وإجبارها محمد علي على فتح الأسواق لمنتجات إنجلترا داخل مصر، انتزعت القرار المصري، وأصبحت الدولة الحبيسة في وادي النيل بحالة تسوء عامًا بعد آخر، وتتوالى تسليمات حكامها من عباس إلى سعيد إلى إسماعيل، وصولًا إلى توفيق الذي سلمها لإنجلترا بالكامل في 1882.

الأغرب في تلك الفترة، التي ابتعدت فيها مصر عن مجالها الحيوي، ممثلًا في الشام، أن كانت البلاد أسيرة للحظة الاحتلال الأجنبي، وبموازاة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، استقبلت الإسكندرية، ثاني أكبر مدن مصر ونافذتها الكبرى على البحر المتوسط، أعدادًا هائلة من المغامرين والمستثمرين الأوروبيين، بلا رقيب أو ضابط، ووصل متوسط الوافدين الأجانب من كل الجنسيات على الإسكندرية، الى نحو 30 ألف شخص سنويًا، خلال الفترة الممتدة من 1857 و1861.

نتيجة للهجرة، وتدمير الصناعة الوطنية الناشئة، تم احتلال مصر، لتغيب بالكامل عن أحداث الوطن العربي لما يقرب من 70 عامًا تالية، وحين عادت مصر للعرب، وجدت على بابها قنبلة زمنية استيطانية مزروعة، تهدد أمنها وتهدد الأمن العربي، وكان الضحية الأولى للغياب المصري هو أمن مصر ذاته، الذي سينهار في السنوات اللاحقة كما لم يحدث له في أي لحظة تاريخية سابقة.

جهل أم خيانة من أعلى؟

بحكاية متفردة اختار محمود عوض أن يفتتح ثالث فصول كتابه، عن الزعيم الوطني سعد زغلول، قائد ثورة 1919، وعلاقته بالتبرع لأوائل جحافل اليهود المستوطنين في فلسطين، قبل سنوات قليلة للغاية من إعلان قيام الكيان الصهيوني.

يقول الكاتب، إن شخصًا كان يعيش في مصر، اسمه ليون كاسترو، كان ظاهريًا من رجال الأعمال الإنسانية النبيلة، يهودي لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، لكن في لقاءاته مع رجال السياسة المصريين يعترف بحقهم في النضال ضد بريطانيا، ويدعم جهودهم لنيل الاستقلال، ليحوز على إعجاب أهم الساسة وقربهم.

في عام 1927، وقع زلزال مدمر في فلسطين، واستطاع ليون كاسترو الحصول من صديقه سعد زغلول على تبرع بقيمة 100 جنيه مصري، وهو مبلغ قياسي في ذلك الزمان، ليروج كاسترو أن كل رجال السلطة والسياسة في مصر ينظرون بعين العطف لحقوق اليهود في فلسطين، ويكتشف أصحاب القرار في القاهرة، متأخرين جدًا كالعادة، أن كاسترو ما هو إلا رئيس المنظمة الصهيونية العالمية في مصر، وأنه أحد قادة أفرع المنظمة التي أقيمت خصيصًا لتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، وتوفير الاحتياجات والدعم.

وفي 19 يوليو 1927، نشرت صحيفة "الاتحاد" الصهيونية الناطقة بالعربية، الخبر على النحو التالي: "لما وصل خبر النكبة التي حلت ببلاد فلسطين من الزلزال، جادت مكارم سعد زغلول باشا، رئيس مجلس النواب وزعيم الأمة، على المنكوبين من سكان فلسطين بمبلغ 100 جنيه مصري، فضرب بذلك لأبناء هذه البلاد وكرمائها ورجال البر والإحسان المثل الأعلى"!.

الضربة الأكبر من مصر، لمساندة جهود زرع الكيان الصهيوني في فلسطين، جاءت من رجل علم، أحمد لطفي السيد، مدير الجامعة المصرية الأميرية، والذي شارك في حفل تدشين الجامعة العبرية في فلسطين، مبتعثًا وممثلًا للحكومة المصرية، ويا للعار.

وهذا باختصار حال الشعوب، التي سقطت في بئر سحيقة من الحرمان، يسعى فيها كل شخص لضمان أقل القليل من متطلبات حياة غير آدمية على الإطلاق، بينما القادة والساسة بجهل أو عمد، يخدمون مصالح عدوهم، وينثرون فيض إحسانهم الغامر على المستوطن اليهودي في فلسطين.

حرب فلسطين

كانت هزيمة مدوية، وسقوطًا لسلطة وحكم وتاريخ، ذلك الذي وقع للجيش المصري خلال اشتراكه في الحرب على فلسطين عشية النكبة، في الخامس من أيار 1948، بقيادة ملك منحرف، لتضيع أغلب أرض فلسطين التاريخية.

ومن التاريخ الصحفي وحده، يبدأ الكتاب في تحليل أحد أهم أسباب الهزيمة، وهي عن شخص المستشار الصحفي للملك فاروق، والوزير فيما بعد، كريم ثابت، والذي وصل إلى منصبه عقب تفانيه في الكتابة عن مناقب سموه، التي لا يعرف لها العالم مثيلًا.

يقول عوض: كان فاروق يعود من سهرة فاحشة، فيكتب ثابت أن مولانا الملك يخرج في الليل لتفقد رعاياه، والنظر بعين العطف السامية إلى الفقراء والمدن التي تخيم عليها الفاقة. ويزور فاروق البحر الأحمر بصحبة الغانيات، فيكتب ثابت أن مولانا يدرس الطبيعة الصخرية لجزر البحر وإمكانيات الاستفادة من الثروات المعدنية. ويزور فاروق قاعدة جوية أميركية، فيكتب ثابت أن مولانا أبهرهم بعلمه في فن الطيران، ومدى اطلاعه على التقدم الحادث في هذا الفرع.

ثم تقع الواقعة، ليسافر ثابت إلى فلسطين، وينقل للقارئ المصري رؤيته للصراع الذي كان يشتد بين المجاهدين العرب والصهاينة، فيكتب لصحيفة المقطم، مقالًا من داخل المستعمرات اليهودية في فلسطين، ويبدي إعجابه بهؤلاء الشبان من بني إسرائيل، الذين يعملون ليل نهار بهمة ونشاط من أجل تحقيق ما يصلي له كهولهم، فهم بين الأمل والعمل يعيشون.

ولم تكن الصلاة سوى استعداد لذبح الجيش المصري والجيوش العربية، قبل ابتلاع فلسطين.

الهزيمة الكاملة

بسقوط مصر في طريق السلام الصهيوني، تلقت القاهرة هزيمتها كاملة غير منقوصة. يعود عوض إلى أكثر لحظات التاريخ المصري ألما ودلالة، ليفتح الجراح التي ما اندملت أبدًا.

في 1973 وصل هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي، إلى القاهرة للقائه المقرر مع السادات، عقب النجاح المصري - السوري في تحقيق المفاجأة، وكسر حالة اللا سلم واللا حرب التي أعقبت حرب الاستنزاف.

حمل كيسنجر ورقة النقاط الست الشهيرة، التي أملتها عليه جولدا مائير، ليتفاجأ الوزير الأميركي بموافقة السادات على كل نقاطه دون أي مناقشة. وحين خرجا إلى المؤتمر الصحفي كان أول سؤال تلقاه السادات، هو: هل ستوقف الولايات المتحدة جسرها الجوي لإمداد عدوك بالأسلحة؟ فقال السادات هذا السؤال يجب أن يوجه إلى السيد كيسنجر، الذي رد بشكل يلخص كل ما حدث في لقاء الخيانة: "أنا سعيد لأن مثل هذا السؤال لم يوجه إليّ".

كان اعتراف السادات بالنقاط الست إعلان هزيمة، فهو قبِلَ مقدمًا بالخروج من الحرب تمامًا، والاعتراف بحصار جيشه الثالث بالكامل، وقبِلَ الخروج من الحرب دون ضمان سوى الضمان الأميركي، وقبِل الخروج من الحرب دون شريكه السوري، وقبل الخروج من الحرب أسوأ مما دخلها فعلًا.

وكان الهدف الصهيوني الأسمى قد تحقق، بالموافقة المصرية عن الخروج عن الإجماع العربي، فقد تبين سيرها مرغمة إلى مائدة السلام/الذبح الصهيوني، وهي يائسة تمامًا، وبالتالي فقد أصبحت كل الخطوات بعدها، وصولًا إلى رفع العلم الصهيوني في أول عاصمة عربية، هو النهاية المنطقية الوحيدة.

اعترفت مصر بالكيان، كقوة أولى ورادعة في المنطقة العربية، ورضيت بأن ترص رصًا كدولة من الدرجة الثالثة في إقليمها ذاته، وعادت تصوب وجهها إلى وادي النيل الضيق الخانق، وصولًا إلى زمن أصبح فيه النيل ذاته رهينة اجتماع بين الرئيس المصري الحالي ورئيس وزراء الكيان، لمحاولة التوسط للوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا، يحفظ ماء وجه النظام المصري، ويمنحه ورقة - مجرد ورقة لا أكثر - تستر عورته.

ماذا ربحنا وماذا خسرنا؟

ماذا خسرت مصر من انكفائها ومخاصمة محيطها العربي؟ لقد خسرت ذاتها وإيمانها، خسرت الوجود والروح والسند العربي، وخسرت كل الماضي وكل الحاضر وكل المستقبل، وخسرت ضمن ما خسرت مصر.

بينما كانت القاهرة قبلة متلألئة في زمن التحرر، تهفو إليها قلوب العرب، حين كانت القيادة المصرية تتصدر الجماهير العربية في طريق الأمنيات الكبرى للشعب العربي من المحيط إلى الخليج، كان وجودها حاضرًا ومطلوبًا، ودورها يزداد ونفوذها يتسع، كانت الوطن والأمل والملجأ للمقاومة والحرية والإيمان.

يمكنك استبدال كلمة مصر، بأي دولة عربية ارتضت الدخول في زمن الطاعة للأميركي والصهيوني، ولن تجد فارقًا على الإطلاق، حتى آلامنا الكبرى وهزائمنا تتشابه، وتثبت أننا أمة واحدة، وإن قطعت الحدود الإنجليزية أوصالنا.

عن الكاتب:

من معارك إلى قضايا وأحلام جبارة، ولد عندليب الصحافة المصرية محمود عوض، كاتبًا كبيرًا لا يبارى في متابعته للشأن الصهيوني. مبكرًا جدًا كان عوض صاحب مبادرة اعرف عدوك، والتي نقل فيها للقارئ المصري عبر مجلة آخر ساعة وبرنامج في الإذاعة، الكتب والدراسات الصهيونية، أولًا بأول، مراعيًا وضع إطار العداوة مع الصهيوني في وجدان كل مصري وعربي. وعقب توقف معارك حرب تشرين التحريرية 1973، ولجوء السادات المنفرد لقرار الاستسلام المشين، أُبعد عوض عن المجال الإعلامي المصري.

وفي لحظة كئيبة من حياته، رأى في البناء المجاور لبيته، علمًا صهيونيًا يرفرف على احتفال رسمي بافتتاح أول سفارة في دولة عربية، ومع سيل الوعود الزائفة، وحمى الكلام عن الرخاء الأميركي القادم لمصر، انكب محمود عوض على كتابه "وعليكم السلام"، كجزء من معركة أخيرة، اختار أن يخوضها، على غرار معارك صديقيه الكبيرين محمد حسنين هيكل وسعد الدين الشاذلي، وصرخ بقلمه في وجه عواصف الخيانة المرة وقواديها الأنذال.

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات

21/11/2024

خطاب الأمين: قوةٌ وتمكين ونصرٌ وتطمين

19/11/2024